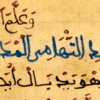

تاريـخ الملحـون

د.عبد الإله ثابت

1- النشأة

كسائر الأنواع التراثية شعرا كانت أو نثرا نشأ الملحون في أحضان لغة أُمّ هي العربية. والتي تفاعلت مع اللغات الأصلية للبلاد التي دخلتها فأدت إلى تطويع المفردات في اللغة الأم لكي تُنطَق بسهولة. ومن هنا تفرعت الدارجة. فالناس كان منهم من يتذوق الشعر وبالتالي يهتم به ويحفظه ويكتبه وينقله. ومن لا يتذوقه لا يهتم به.

حينما ابتعد الشعر العربي عن موطنه الأصلي بدأت تُستثقَل موازينه، من هنا ابتدأت الموشحات وهي تقطيعات حافظت للشعر على الميزان، ولكن استعملت في الموشح موازين مختلفة وفي قصيدة واحدة، إذا جاز أن نسميها قصيدة. بدأت هذه الحركة في العراق ولكنها اشتهرت بالأندلس حيث كان الخروج عن جل مألوفات العرب في الشعر واللباس والأكل خصوصا مع ورود زرياب إليها.

إلى هذا الحد بقي الشعر حكرا على النخبة، أي التي تفهم اللغة الفصحى.

أتى من خلط في شعره بين الدارج والفصيح مناصفة فيكون صدر البيت فصيحا والعجز دارج أو العكس، أي بدأ يستميل العامة إلى كلامه ومن ضمن ما وصلنا من هذا أزجال لابن قزمان الأندلسي وبعده بمدة ليست بالقصيرة كانت ملعبة الكفيف الزرهوني وهي تحكي قصة حركة قام بها أحد الملوك المرينيين وخسرها. نحكي هنا عن القرن الثامن الهجري الرابع عشر الخامس عشر الميلادي.

بقي العنصر الفصيح حجر عثرة في طريق انتشار هذا الشعر إلى أن استغنى الناس عن العنصر الفصيح فصاروا ينشئون في الدارج فقط.

2 – التطور

حينما زال عائق الوسيلة بدأت تبرز ملامح الشاعريات عند من لا يقرأون ولا يكتبون ولكن في جوفهم معاني عبروا عنها بلغة أمهاتهم. وهذا على اختلاف ما أرادوا التعبير عنه. احترام أم تبجيل أم توسل أم دعاء أم شكر أو حتى سب ونحس. ومن هنا بدأ يطال الشعر بالدارجة ما طال الشعر الفصيح أعني بدأ فيه التوشيح إذ كان في الأصل في تركيبته كالفصيح فبدأ الشعراء يتبدعون في القياسات فمن المبيت الثنائي إلى الثلاثي ثم الرباعي ثم الخماسي وإلى آخره. ثم مكسور الجناح وهو شيء لم تعرفه القصيدة الفصيحة. إذ يتمثل في كون أحد شطريه أكبر من الآخر. ثم جاء دور المزلوك أو السوسي وهو عبارة عن نثر مُغنى مع المحافظة على بعض خصائص النظم. مما أعطانا الآن أبحرا من القياسات يصعب إحصاؤها إذ قد يكون هناك شاعر معاصر زاد شيئا وربما لم يصلنا بعد.

3 – الاستمرار

احتاج الناس إلى نقل هذا الأدب عبر الأزمنة والأمكنة، وبما أنه تراث شفوي محض اعتمدوا على الذاكرة في ذلك، ولما لم يكن أغلب الشعراء مغنون، أي شيوخ كريحة، احتاج شيوخ السجية إلى شيوخ الكريحة لشيئين: الأول متعلق بانتشار القصيدة وذيوعها. لذلك كان للشيخ راويةٌ لشعره وهو أمر متداول بينهم ومتعارف عليه. فكان هذا الراوية بمثابة ديوان الشاعر. أما الأمر الثاني هو تنبيه الشاعر إلى حيث يسقط ميزان قصيدته فينبهه لكي يستبدل كلمة أو جملة لكي يستقيم الميزان. وكان من الشعراء من كان لهم أكثر من راوية كسيدي قدور العلمي. ومنهم من كان يجيز لراويته أن يقيم ميزان القصيدة إذا كان له ثقة في مدى تمكنه من شعر شيخه ألفاظا ومعاني. إلى جانب كون المهتمين به لم يبقوا بالضرورة من النخبة بل شارك في هذا الاهتمام كل طبقات الناس. فمن الصنايعية إلى العلماء إلى السلاطين، والذين برز من خلالهم شعراء مجيدون كالسلطان محمد الرابع الذي كان يقرض الشعر مع الشاعر التهامي لمدغري وكان نَفَسُهما واحدا بحيث يصعب تمييز شعر الواحد منهم عن شعر الآخر ولهذا السبب كانا لا يسميان في شعرهما والله أعلم. وكالسلطان عبد الحفيظ والذي له ديوان طُبع في حياته مما يدل على شاعريته وكبير اهتمامه. وأغلب السلاطين العلويين كان لهم جلساء من أرباب هذا الأدب لاحتوائه على جميع مقومات الشخصية المغربية، زيادة على أنه باللغة المستعملة من غالبهم.

4 – المحافظة

ولع الناس بالقصائد فصاروا يرددونها لحلاوتها، ولكن هذه القصائد لم تكن مدونة بحيث يسهل الاطلاع عليها لمن يريد ذلك. بل عليه أن يقصد من يحفظها عن ظهر قلب لكي يُسمعها له، وكان رواة هذا الفن أبخل به عن ما في جيوبهم. ونرجح كون هذا العامل له سببان: الأول أنهم كانوا يخافون عليه، والثاني وهو الأهم هو كونهم يسترزقون بغناء القصائد في المحافل والمناسبات، فكانوا يخشون من المنافسة خصوصا للقصائد المعتبرة بين الناس لجمال سبكها أو لموضوعها أو لإقبال الناس عليها، فقد خضع الملحون كسائر الأشياء لقانون العرض والطلب. إلى جانب كون الكتابة كانت قليلة فكان التدوين صعبا جدا لسببين: عدم توحيد طريقة كتابة الدارجة من جهة، والصعوبة الأخرى متأتية من استخراج القصيدة من ذاكرة الحافظ. فهو حينما يكون ينشدها تتوارد عليه بمقطعاتها وتراكيبها، وحينما يكون يمليها قد تسقط منها أشياء. لهذا نجد الكثير من النسخ المبتورة لهذا السبب. إلى جانب أنَّا لم نجد شاعرا كتب قصائده إلا النادر، والنادر لا حكم له كما قالوا، لذلك نجد اختلاف الروايات بين الاشياخ وبين المدن. ومن بين العوائق أيضا درجة تعلم الكاتب فالعالم ليس هو الصانع وليس هو الناسخ …الخ. هذا إلى جانب كون المؤرخين عامة لم يعتنوا بشعراء الملحون، وفي حالة ذكرهم لهم فبكلمات معدودة، ولا يذكرون من شاعريتهم إلا كونهم لهم أزجال. وحتى ابن خلدون لما رام ذكر هذا في مقدمته قال « ولهم أزجال بلهجاتهم وليس من الإعراب في شيء إذ لا شأن لهم فيه » أو ما في معناه. ولكنه أورد أزجال بعض الشعراء كابن قزمان وشيئا من ملعبة الكفيف الزرهوني كمثال للأزجال. مع العلم أن ابن خلدون لم يدرك الملحون على شكله الحالي، مما يرجح أن الشعراء بعده وإلى الآن لم يَقِفوا عن الإبداع لا في الشكل ولا في المضمون. ومما يرجح أيضا أن هذا المؤرخ الموضوعي لو أدرك هذا الشعر في شكله الحالي لما توانى عن إيراده في مقدمته. بخلاف من أتى بعده وبالخصوص من أرَّخوا للرجال كالإفراني أو ابن جعفر الكتاني أو العباس بن ابراهيم التعارجي الذين أرخوا لرجالات مناطق معينة. والمؤرخون الذين ذكروا بعض الشعراء لم يوردوا نماذج من شعرهم كما فعلوا مع شعراء الفصيح إلا ما ندر وأظن سبب ذلك هو صعوبة كتابة الدارجة. إلا ما كان من تأريخ مكناس لعبد الرحمان بن زيدان الذي ذكر الشاعر الفحل عبد القادر العلمي والذي أتى ببعض أشعاره. ولكن تأريخه للشاعر لم يكن بسبب شاعريته ولكن بسبب منهجه السلوكي والعرفاني والله أعلم.

5 – الوضع الحالي

بدأ الوعي على أهمية هذا الأدب الذي يختزن الذاكرة الحضارية كما قلنا ومع الوعي بدأ الاهتمام فأنشئت الجمعيات التي أخذت على عاتقها المحافظة على هذا الأدب الرفيع. ومن الجمعيات إلى الجامعات. ولكن المؤسف هو كون الجامعات تهتم به على أساس أنه موضوع بحث ليس إلا. لا على أساس أنه من مكونات الشخصية. فترى البحث فيه كالبحث في الأدب الفرنسي أو في التاريخ بلا تذوق ولا إحساس. بينما الذي حافظ عليه هو حب الناس له على اختلاف طبقاتهم.